Edgar Alderete, coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria, no cuenta su historia como un “caso de éxito”. La cuenta como quien de adolescente soñó con estar del lado donde se organiza el reto: el equipo que arma el concurso, define temas, empuja el estándar.

Porque nadie sueña con pertenecer a algo que no importa. Nadie imagina su futuro dentro de una dinámica escolar si esa dinámica es apenas un trámite. En el recuerdo de Alderete, el Concurso Nacional de Oratoria aparece como lo que en educación casi no existe: una tradición que se repite y, aun así, se renueva.

Ya dentro de esa maquinaria, lo dice sin vueltas: “El concurso hay que rescatarlo”. La frase suena a urgencia, pero también a diagnóstico. Lo que se rescata no es una final, sino un hábito nacional: entrenar a los adolescentes para pensar en voz alta.

El matiz importa: no se trata de volver a una “oratoria grecorromana” de declamación perfecta, sino de un estilo más natural, más cercano a lo que hoy funciona en el mundo —una idea clara, sostenida por evidencia y entregada con presencia—. El concurso también ha aprendido que la forma cambia, pero el fondo no: una buena voz sigue siendo, primero, una buena estructura mental.

Desde 2005, con la gestión de Más Móvil y el aval del Ministerio de Educación, el concurso se planifica desde inicios de año y atraviesa meses de trabajo antes de llegar a la final. No es un día; es un proceso que se arma como se arma una temporada: fases, calendario, coordinación con escuelas y una lógica de largo aliento.

Las cifras ayudan a dimensionarlo: más de 854.000 estudiantes “impactados” en dos décadas, un récord reciente de 4.212 inscritos (por encima de la meta de 4.000), y una cobertura declarada de 96,4 % de los 311 colegios de nivel medio. La masividad cambia la naturaleza de cualquier iniciativa: deja de ser “programa” y se vuelve cultura escolar.

Pero la cultura no se prueba solo con porcentajes. Se prueba con escenas repetidas: profesores que asumen la asesoría, estudiantes que ensayan fuera del salón, padres que escuchan discursos en la mesa, colegios que celebran a quien se atreve, y regiones enteras que esperan la temporada como si fuera un campeonato.

Si este concurso es un patrimonio educativo, no lo es porque sea antiguo. Lo es porque, año tras año, logra algo raro: hacer que la adolescencia —esa etapa impredecible— se someta voluntariamente a la disciplina de una idea.

Un patrimonio que se entrena

La palabra “patrimonio” suele usarse como medalla. En educación, debería usarse como criterio. ¿Qué hace que algo sea patrimonio? No su brillo, sino su permanencia; no su marketing, sino su capacidad de dejar aprendizaje cuando se apagan las cámaras.

El Concurso Nacional de Oratoria cumple, por lo menos, cuatro pruebas que lo acercan a ese estatus. La primera es la continuidad: veinte años, en un país donde los proyectos cambian con facilidad, no es casualidad: es resiliencia organizativa y adhesión social.

La segunda prueba es la capilaridad. Cuando el concurso afirma cubrir casi todo el nivel medio, está diciendo que ya no pertenece a un grupo selecto: pertenece a la escuela como institución. Eso lo vuelve una infraestructura blanda, algo que no se toca, pero sostiene.

La tercera prueba es el método. Hay un embudo largo: inscripción digital con profesores asesores; selección interna por colegio; fase regional; preselección nacional (con un grupo amplio de preseleccionados) y pruebas donde la improvisación pesa; y una final con 15 oradores y un podio de 7 ganadores. Ese diseño obliga a que el mérito se acumule por etapas.

A ese método se suma la “cocina” más importante: la academia. No es un taller de un fin de semana, sino un proceso de más de 40 días de entrenamiento integral, donde el estudiante trabaja voz, cuerpo, contenido, investigación y hábitos de disciplina. Ahí se entiende por qué el concurso no se agota en el discurso: el discurso es el examen final de un entrenamiento.

La cuarta prueba es el efecto formativo. Oratoria no es solo hablar: es investigar, ordenar, sostener postura, controlar el cuerpo y, sobre todo, decidir qué decir. Por eso el límite de dos minutos es tan revelador: no es un capricho, sino una exigencia cognitiva. Te obliga a jerarquizar, a cortar, a entender.

Lo formativo está en lo que no se ve: los ensayos, la conversación con el profesor asesor, la primera vez que un adolescente descubre que la voz le tiembla cuando lo miran y que la única forma de domarla es practicar.

En un país pequeño, además, la escuela teje comunidad. Cuando un colegio compite, compite un equipo invisible. Y cuando un estudiante avanza, el colegio aprende con él qué significa prepararse, corregir, insistir. Es educación aplicada, pero con adrenalina.

Hay también una decisión organizativa que muestra madurez: pasar de “un representante por provincia” a ponderar cupos por participación real. Mejora calidad, sí, pero abre una pregunta inevitable: ¿cómo se garantiza que el talento no dependa del lugar donde naciste ni de la capacidad del colegio para entrenar?

Aquí vale ser exigentes con el relato, incluso si uno está a favor del concurso. “Impactados” puede significar muchas cosas: exposición, participación, acompañamiento, audiencia. Y cuando se afirma que un tema país movió el conocimiento ciudadano, lo responsable es pedir metodología. No para “tumbar” el proyecto, sino para fortalecerlo: un patrimonio educativo también se construye con transparencia.

Si quiere ser patrimonio, el concurso tiene que sostener ese equilibrio: elevar el estándar sin concentrar las oportunidades. Esa es su prueba más difícil.

Por qué los adolescentes vuelven al micrófono

Alderete lo dice sin vueltas: el centro del concurso está en “los pelados de 14 a 18 años”. Justo esa edad en la que casi todo empuja a pasar desapercibido —a no equivocarse frente a otros, a no exponerse—. Por eso tiene peso que tantos acepten el reto de pararse, hablar, fallar y volver a intentarlo.

Ahí es donde el concurso rompe una lectura cómoda de los adultos: no es que los adolescentes “no se interesen”; es que se interesan por otras vías. Y cuando encuentran un espacio que los toma en serio, responden. El concurso funciona como ese puente: convierte la energía de la adolescencia en foco, método y pertenencia.

El error común es creer que participan porque “les gusta hablar”. A esa edad, a la mayoría no le gusta hablar frente a un jurado. Lo que los atrae es otra cosa: pertenencia, oportunidad, identidad y estatus.

Pertenencia, porque el concurso crea tribu. Ser “el orador” del colegio es un rol que te vuelve visible por lo que piensas, no solo por cómo te ves. Muchos adolescentes necesitan exactamente eso: un lugar donde su identidad no dependa de la popularidad.

Oportunidad, porque hay incentivos tangibles. Se ha mencionado, por ejemplo, la existencia de 15 becas para estudiar en Turquía, entre otros beneficios que elevan la apuesta. Para un estudiante con pocas opciones, una beca no es un premio, sino un giro de vida.

Veinte años después, el concurso sigue formando ciudadanos:

a pensar, sintetizar y sostener una idea en público.

Estatus, porque representar al colegio tiene peso. En los pasillos, en la asamblea, en el orgullo familiar. Aquí el prestigio se gana con disciplina intelectual y emocional: investigar, ensayar, sostenerse en público.

Y herramienta, porque hablar claro sirve. Presentar un proyecto, pedir una beca, defender una idea en la universidad, liderar un equipo. La oratoria es una habilidad de vida envuelta en formato competitivo.

Detrás de cada concursante hay profesores asesores que casi nunca salen en cámara. Prestan aula fuera de horario, corrigen borradores, escuchan ensayos y sostienen el ánimo cuando aparece el miedo. Si hablamos de patrimonio educativo, también hay que mirar esa base: ¿se reconoce su carga?, ¿se les acompaña?, ¿se les forma?

Y cuando un joven descubre que puede hacerlo, el efecto se expande. Alderete lo resume sin poesía: “De verdad que sí hay sueños”. Se ve en lo mínimo: aprender a respirar, volver a intentarlo tras una derrota, defender una idea con calma.

Por sus escenarios han pasado líderes, voces públicas y talentos jóvenes que luego marcaron debates, empresas y medios.

Además, el concurso trabaja temas país. En el año de la Constitución, por ejemplo, el objetivo era que la “alfabetización constitucional” se volviera conversación común. Incluso se ha afirmado que el conocimiento sobre qué es una Constitución pasó de 5 % a más del 50 %: un dato potente, pero que apunta a una intuición válida: cuando el tema es país, el adolescente deja de hablar de sí y empieza a hablar de nosotros.

Ese paso —del “yo” al “nosotros”— se nota en la investigación. Alderete insiste en que no basta con leer: hay que entrevistar, contrastar, citar fuentes. Hay una dimensión poco contada: traducir. Traducir un tema complejo al lenguaje de un compañero, de una madre, de alguien en Bocas del Toro, de alguien que nunca ha leído un artículo completo. Ese ejercicio de traducción es, en sí mismo, pensamiento crítico.

También está el aprendizaje emocional, que rara vez se menciona. La oratoria expone. La exposición, en adolescencia, duele. El estudiante aprende a ser evaluado sin hundirse, a perder con dignidad, a ganar sin soberbia. En un sistema educativo que a veces evita la fricción, aquí la fricción enseña.

Si el concurso es patrimonio, entonces no lo es solo por sus ganadores. Lo es por la masa invisible de estudiantes que compiten y no llegan, pero se llevan un músculo nuevo: el de sostenerse en público.

Hablar en tiempos de IA

La inteligencia artificial volvió fácil producir texto, pero no volvió fácil sostener una idea. El concurso no evalúa sólo palabras: evalúa pensamiento, presencia y coherencia bajo presión.

Una IA puede darte frases bonitas, pero no puede habitar tu voz. No puede corregir tu respiración cuando se te acelera el corazón. No puede responder si te cambian la pregunta. No puede improvisar con honestidad cuando te quedas en blanco.

El límite de dos minutos funciona como antídoto: la IA tiende a la abundancia; la oratoria cronometrada exige poda, y podar es comprender. Si el estudiante no entiende, no sabe qué cortar.

Eso no significa que la IA deba ser tabú. Significa que hay que enseñar a usarla sin perder la esencia: como apoyo, no como sustituto. Un concurso que insiste en fuentes, citas y síntesis tiene una ventaja: obliga a que el estudiante sea autor, no solo editor.

El desafío contemporáneo, en el fondo, es la atención. La cultura actual entrena interrupción. El concurso entrena continuidad: pide silencio, escucha, y un principio y final claros. Hoy eso es casi contracultural.

Por eso “rescatarlo” no es solo mantenerlo. Es cuidar su promesa: evitar que se vuelva un show vacío o que se vuelva elitista. Es invertir en docentes asesores, abrir caminos para escuelas con menos recursos y publicar con claridad cómo se miden los impactos cuando se presentan cifras.

Alderete, que empezó soñando con “estar en el equipo”, lo entiende desde adentro. Quizá ahí está la imagen final: un país que, por veinte años, ha montado una práctica donde miles de adolescentes se prueban en público. No para viralizarse, sino para algo más raro: aprender a decir lo que piensan con responsabilidad.

Cuando eso pasa en una escuela, cambia un estudiante. Cuando pasa en casi todo un país, cambia una cultura. Esa, más que cualquier medalla, es la definición de patrimonio.

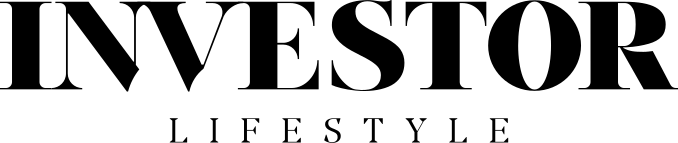

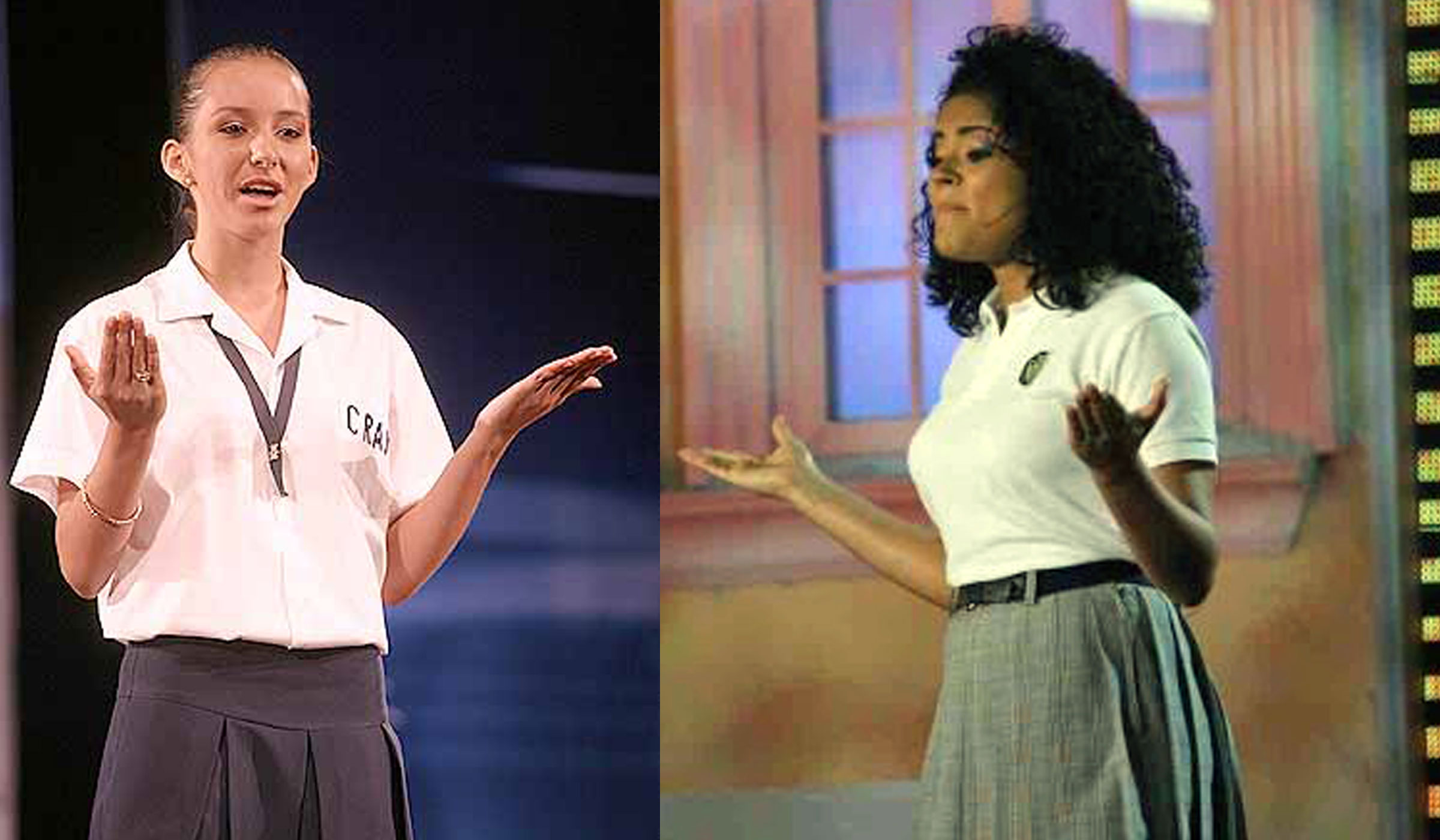

Fotos Cortesía